Wilhelm Wagenfeld Vita  Wilhelm Wagenfeld (*15. April 1900 - † 28. Mai 1990) |

|||||||

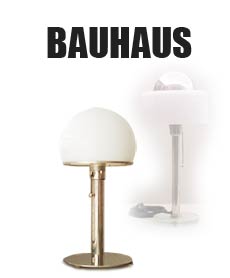

15.4.1900 Heinrich Wilhelm Wagenfeld wurde in Bremen-Walle, Vollmersstr. 52 geboren. Eltern: Elisabeth geb. Wichmann und Heinrich Wilhelm Wagenfeld. Wilhelm hatte zwei Schwestern. 1914-18 Lehre bei Koch & Bergfeld (Silberwarenfabrik in Bremen) in der Zeichenabteilung. 1919 Industriezeichner bei Koch & Bergfeld. 1916-19 Neben seiner Lehre besuchte er die Kunstgewerbeschule in Bremen. 1919-22 Stipendium an der Zeichenakademie Hanau (angegliedert war eine Fachschule für Edelmetalle!) Unterrichtsfächer: Entwerfen, Modellieren, Silberschmieden, Ziselieren. Abschluss als Meisterschüler des Malers Reinhold Ewald. Ausbildung zum Silberschmied. Alfred Flechtheim in Frankfurt a. M. übernahm den Vertrieb seiner Grafiken. 1922-23 Aufenthalte in Worpswede und Bremen. Gründung einer Werkstatt in Martha Vogelers „Haus im Schluh“ in Worpswede, hier entstanden Metall- und Schmuckentwürfe, sowie freie grafische Arbeiten. Freundschaft mit Heinrich Vogeler und Bernhard Hoetger. (Literatur: Barkenhoff-Stiftung Worpswede (Hrsg.) Wilhelm Wagenfeld: Handzeichnungen und Druckgraphik, Worpsweder Verlag 1996) 1923 Studienbeginn im Wintersemester am Staatlichen Bauhaus Weimar (Vorkurs bei L. Moholy-Nagy). Gleichzeitige Tätigkeit in der Metallwerkstatt des Bauhauses bis zu deren Schließung am 1.4.1925. Entwurf der berühmten Tischleuchte. 1924 3.4.1924: Gesellenprüfung vor der Goldschmiedeinnung als Silberschmied und Ziseleur. Gesellenstück: Fett-Mager-Sauciere mit gläsernem Deckel, Material: Silber. (MT15) (Hrsg.: Beate Manske, Wilhelm Wagenfeld (1900 - 1990), Hatje Canz, Bremen 2000) In diesem Jahr entwarf Wagenfeld eine weitere Fett-Mager-Sauciere (MT50) gerader in der Form, mit Metalldeckel, eine Teebüchse und ein Kaffee-Tee-Service. Sauciere und Teebüchse wurden in den 80er Jahren von Tecnolumen in Zusammenarbeit mit Wagenfeld wieder hergestellt. (Wilhelm Wagenfeld: gestern, heute, morgen, Wilhelm Wagenfeld Stiftung, Bremen 1995) Die Leuchten wurden auf Ausstellungen in Stuttgart, Frankfurt und auf der Leipziger Frühjahrs- und Herbstmesse 1924 gezeigt. Den Messestand auf der Herbstmesse betreute Wagenfeld persönlich im „Grönländer Messhaus“ wo die elektrischen Beleuchtungskörper ausgestellt waren. Publikationen: |

|

||||||

1. April 1930 Schließung der Weimarer Bauhochschule, Wagenfeld und auch die anderen Dozenten erhielten die Nutzungsrechte für ihre Entwürfe und Modelle zurück. Die Betriebsorganisation („Weimarer Bau- und Wohnungskunst GmbH“) wurde von Wagenfeld und den anderen Dozenten übernommen und weitergeführt. Das Programm wurde erweitert, aber die grafische Aufmachung blieb. Wagenfeld erweiterte das Angebot um neue Decken-, Pendel- und Standleuchten die er zusammen mit den Jenaer Glaswerken und Zeiss Ikon 1932-33 entwickelt hatte. Beginn der freiberuflichen Tätigkeit nach der Auflösung der Bauhochschule Weimar in diesem Jahr. Es entstanden Arbeiten für Ottmar Zieher Schmuckfabrik in Schwäbisch Gmünd. (Beate Manske (Hrsg.) Wilhelm Wagenfeld Schmuck incl. Broschüre Neue Ringe, Verlag H.M.Hauschild, Bremen 2001) Auf der Grassimesse 1931, 1932 und 1933 stellte O. Zieher seine Produkte vor. Förderung des Glasbläsergewerbes in Thüringen (Auftraggeber Wirtschaftsministerium). Die Glashütte Brehmenstall fertigte nach Wagenfelds Entwürfen Vasen, Rumflaschen und Wassergläser. Bis auf einen Glasbläser war man von Wagenfelds innovativen Ideen nicht begeistert. Resigniert brach er seine Seminarveranstaltungen ab. Publikationen: - Wilhelm Wagenfeld: „In der Zusammenarbeit mit der Metallwarenindustrie...“ S.205-207, |

Wagenfeld Innovation: Glasschlaufe für die Aufhängung der Weihnachtskugeln, die üblichen Metallaufhänger führten zu erhöhtem Glasbruch, doch das war von den Glasbläsern/Händlern erwünscht, hatten sie doch dadurch mehr zu tun. Die Idee konnte sich nicht durchsetzen. |

||||||

| 1931 Briefwechsel mit Max Sauerlandt über den Ankauf von 1 flachen und 3 tiefen Schalen aus Neusilber (maschinell gedrückt von der Firma Walther & Wagner, Schleiz) im Kaufhaus von Eva Zilling, Hamburg. Wagenfeld schenkte dem Museum einige seiner Entwurfsskizzen, eine ist noch im Museum für Kunst und Gewerbe erhalten. (Joppien, Bauhaus in Hamburg. S. 47) Entwürfe für feuerfestes Haushaltsglas für das Jenaer Glaswerk Schott & Gen. bis Ende 1931: Teeservice, Eß- und Suppenteller und Schüsseln aus Pressglas, Gemüseplatte, Milchtöpfe. Wagenfeld gestaltete auch Anzeigen und Werbeprospekte für Schott. Ab 1933-1937 gestaltete Moholy-Nagy grafisch wegweisende Werbemittel für Schott (z. B. Typoplakate). Oktober 1931 Staatliche Kunsthochschule Grunewaldstraße, Berlin: Lehrtätigkeit. 1935 wurde Wagenfeld zum Professor berufen. Wagenfeld lernte L. Mies Van der Rohe und L. Reich kennen. Publikationen: - Wilhelm Wagenfeld „Die Beleuchtung von Wohnbauten in unserer Zeit”, - Wilhelm Wagenfeld „Jenaer Glas“, DIE FORM, 1931, Jg. 6, H. 12, S. 461-464. Publikationen: Publikationen: - Wilhelm Wagenfeld “Die Formgebung des Glases“ (Bespr. eines Aufsatzes von B. Mauder), - Wilhelm Wagenfeld „Neuzeitliche Glasformen“, FORMGESTALTUNG, 1933, Nr. 25, S. 7-11. Vorträge: - Wilhelm Wagenfeld „Qualität und Wirtschaft“

|

Einige Entwürfe für Schott-Jenaer Glas |

||||||

| 1934 Für die Porzellanmanufaktur Fürstenberg/Weser entwarf Wagenfeld das Kaffee-Tee-Eß-Service: 639. Es wurde bis 1958 produziert. In der Folgezeit entstanden als Ergänzungen viele unauthorisierte Serviceteile. (Hrsg.: Beate Manske, Wilhelm Wagenfeld (1900 - 1990), Hatje Canz, Bremen 2000) Im November 1934 übernahm Wagenfeld die Obmannschaft des Unterausschusses für Formgestaltung der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft (DGG). Publikationen: - Wilhelm Wagenfeld „Glas als Gebrauchsgerät“, 1935 Kündigung des festen Vertrages mit den Jenaer Glaswerken, doch weiterhin (bis 1937) Einzelaufträge. Es entstanden eine Reihe von Backschüsseln, speziell für die neu auf den Markt kommenden Elektroherde. |

Kaffeekanne, Service 639 für Fürstenberg |

||||||

| 1.8.1935 Arbeitsbeginn als künstlerischer Leiter bei der VLG. (Vereinigte Lausitzer Glaswerke/Weißwasser) Gegenüber der technischen und kaufmännischen Leitung war Wagenfeld nicht weisungsgebunden. Bei ihm lag die Entscheidung über die Aufnahme von neuen Entwürfen für die Produktion. Wagenfeld stand ein Entwicklungsetat von 100.000 Reichsmark zur Verfügung. (Wilhelm Wagenfeld: gestern, heute, morgen, Wilhelm Wagenfeld Stiftung, Bremen 1995) |

Logo der Vereinigten Lausitzer Glaswerke |

||||||

Einführung der Qualitätsmarke „Rautenglas“, Entwicklung neuer Typen und Formen. Einige Entwürfe von Wagenfeld: Kubus, Eierbecher, Glasservice Oberweimar, Glasservice Bremen. Wagenfeld holte verschiedene Fachkräfte in die VLG: z. B. Max Hagl, Glasschleifer, Schüler von Wilhelm von Eiff. Erich Jachmann, Glasgraveur und Mauderschüler, sowie Heinrich Löffelhardt. Aus der VLG wurden Wilhelm Görtler und Friedrich Bundtzen seiner „Werkstatt“ – Wagenfeld nennt es künstlerisches Laboratorium – zugeteilt. Wagenfeld gab die Berliner Wohnung auf und zog nach Weißwasser. Neben den Wagenfeldentwürfen wurden auch Arbeiten von anderen Gestaltern in die VLG Produktion genommen: Richard L. F. Schulz Kelchservice „Chiemsee“ und die Service „Bunker“, „Einsiedel“, „Lotse“, „Troll“, Hermann Gretsch Kelchservice „Arzberg“, Walter Dexel Kelchservice „Jena“, Wolfgang von Wersin Trinkservice und die Rotweinflasche mit Glas „Regensburg“ (1938), Charles Crodel Dekorationen für den Wagenfeld-Becher-Satz, 6 Dekore wurden produziert, Josef Hoffmann entwarf eine Vasenserie. Vorträge: - Wilhelm Wagenfeld „Künstlerische Aufgaben im Glasgewerbe.“ (Vorgetragen in der Sitzung des FA IV der DGG in Darmstadt, 29.5.1935.) |

Einige Entwürfe für die Vereinigten Lausitzer Glaswerke |

||||||

1936 Wagenfeld kümmerte sich nicht nur um die Produkte der VLG, sondern auch um die Produktion, er gewann Ernst Neufert für den Bau eines modernen Hüttengebäudes und eines Zentrallagers. Wagenfeld schaffte sich ein DKW Cabrio an. (Zentek, Sabine, Designer im dritten Reich, Lelesken Verlag, Dortmund, 2009) Publikationen: Vorträge: 1937 Einzelaufträge für Jenaer Glaswerk: Gemüseschüssel, Ragout-Fin-Schälchen, Heißwasserkännchen, Suppentasse, Groggläser, Tee-Kaffeetasse, Mokkatasse. „Grand Prix“ auf Weltausstellung Paris für Jenaer Haushaltsgläser und VLG Glas, sowie eine Goldmedaille für das Fürstenberg Porzellanservice 639. Bronzemedaille Triennale Mailand. Wagenfeld befasste sich verstärkt mit Entwürfen für dickwandiges Glas. Dabei waren ihm die Möglichkeiten der maschinellen Fertigung sehr wichtig. Mehrere Patente für mehrteilige Pressformen und andere Verfahren zeigen dies. (Wilhelm Wagenfeld: gestern, heute, morgen, Wilhelm Wagenfeld Stiftung, Bremen 1995) Publikationen: - Wilhelm Wagenfeld „Zweck und Form. Künstler in der Glasindustrie“, GLAS. Österreichische Glaserzeitung, 1937, Jg. 2, Heft 1/2. S. 3-13. |

|||||||

1938 Für Pelikan (Günther Wagner, Hannover) Tintenflaschen. Produktion durch die VLG. Für das Jenaer Glaswerk entstand eine Gemüseschüssel mit Deckel, dieser Deckel ist ebenfalls als flache Schüssel nutzbar. Für Rosenthal Porzellan AG/Selb: Service Daphne. Wagenfeld lehnte die Berufung zum Direktor der Zeichenakademie Hanau ab. Publikationen: - Wilhelm Wagenfeld „Form und Zweck – eine notwendige Einheit“, - Wilhelm Wagenfeld „Kleine Betrachtungen“, - Wilhelm Wagenfeld „Berliner Porzellan“, (über Porzellan der KPM), 1939 Heinrich Löffelhardt, Wagenfelds engster Mitarbeiter, wurde zum Kriegsdienst eingezogen. Publikationen: 1940 Triennale Mailand: Grand Prix für „Rautengläser“ der VLG. (Hrsg.: Beate Manske, Wilhelm Wagenfeld (1900 - 1990), Hatje Canz, Bremen 2000) Die SS drängte Wagenfeld zur Zusammenarbeit mit der Porzellanmanufaktur Bohemia/Neurohlau. Einzelauftrag, nicht in Produktion gegangen. Publikationen: - Wilhelm Wagenfeld „Künstlerische Formprobleme der Industrie“, Sonderdruck SCHLESISCHE STIMME, April 1940, Heft 1, S. 147-152 1941 Publikationen: 1942 Heirat mit Erika Paulus. Einberufung zum Kriegsdienst. Der kaufmännische Leiter der VLG, Wilhelm Bremer, schlug Wagenfeld für den Vorstand vor. Das führte dazu, das Wagenfeld ab März 1943 wieder in der VLG-Werkstatt arbeiten konnte. Publikationen: 1943 Wagenfeld wurde wegen Anforderung aus der Glasindustrie aus dem Kriegsdienst entlassen. Tätigkeit für VLG. Vertragskündigung mit Bohemia. (1944 stattgegeben). Im Dezember präsentierte Wagenfeld bei Hutschenreuther, Hohenberg Entwürfe für ein Tafel- und Kaffeeservice, diese waren für die Porzellanfabrik Bohemia entstanden, 1943 konnte Wagenfeld den Vertrag mit Bohemia auflösen und die Arbeiten anderweitig verwerten. Dieses Service wurde nicht realisiert. (Zentek, Sabine, Designer im dritten Reich, Lelesken Verlag, Dortmund, 2009) Vorträge: - „Hausrat als Zeitspiegel.“ Im Rahmen der Veranstaltungen des Wiener Kunsthandwerkervereins hält Professor Wilhelm Wagenfeld am 25. Mai 19 Uhr, im Festsaal des Industriehauses, Schwarzebergplatz 4, einen Vortrag über „Hausrat als Zeitspiegel“. ILLUSTRIERTE KRONENZEITUNG, 20. 5. 1943, S. 5, unter Notizen. 1944 Porzellanfabrik Hutschenreuther schloss mit Wagenfeld einen Vertrag für einen Einzelauftrag, ab Februar Entwürfe für ein Service feuerfesten Porzellans, es entstanden Zeichnungen und Modelle, blieb aber unvollendet. Trotzdem brachte Hutschenreuther 1950 ein feuerfestes Geschirr Service auf den Markt und warb mit dem Namen Wagenfeld, dieser distanzierte sich entschieden. (Hrsg.: Beate Manske, Wilhelm Wagenfeld (1900 - 1990), Hatje Canz, Bremen 2000) Wagenfeld weigerte sich weiter der NSDAP beizutreten, wurde als „politischer Schädling“ zu einem Fliegercorps an die Ostfront geschickt. Publikationen: - Wilhelm Wagenfeld „Formschön, anständig und gut“, Nachdenkliches über die Gestaltung unseres Hausrates. ECHO, Universalausgabe 1944, S. 21-30. 1945 Wagenfeld in russischer Kriegsgefangenschaft. Im September zurück in Weißwasser. Sein Labor im Werk der VLG war mit allen Modellen und Zeichnungen zerstört. 1946 Half beim Wiederaufbau der VLG. Unterstützte W. Grohmann und S. Hirzel bei der Neugründung der Dresdener Werkakademie. Das Projekt wurde nicht realisiert. Übersiedlung nach Berlin. Nahm den Ruf G. Pechmanns als Direktor an die Glasfachschule Zwiesel nicht an. |

Pelikan Tintenflasche, 1 Liter |

||||||

| 1947 Die VLG wurde enteignet und in OLG (Oberlausitzer Glaswerke) umbenannt und nahm die „Rautenglas“ Produktion wieder auf. Wegen der schlechten Qualität der Glasschmelze mußte mit Schliff und Schnitt kaschiert werden, es entanden u. a. der Schliff „Amorbach“ von Wagenfeld. Im Mai wurde ein auf dreißig Jahre angelegter Vertrag zwischen OLG und Wagenfeld geschlossen. Wagenfeld schaffte es, die Produktionsqualität der Rautenhohlgläser auf ein hohes Niveau zu bringen, einige Modelle wurden bis in die 60er Jahre weiter produziert. (Wilhelm Wagenfeld: gestern, heute, morgen, Wilhelm Wagenfeld Stiftung, Bremen 1995) Wagenfeld schrieb an Gropius: „Nach dem Kriege habe ich allerdings nirgendwo wieder soviel freie Entscheidung haben können wie bei meinem Tun in Weißwasser.“ [Brief an Gropius, 4.7.60., Bauhaus Archiv] Wagenfeld lehnte auch die Berufung als Leiter an die Folkwang-Schule, Essen, sowie Lehraufträge der Hochschule für angewandte Kunst in Berlin-Weissensee und der TH Karlsruhe ab. Hans Scharoun (Berliner Stadtbaurat) berief Wagenfeld als Leiter der Abteilung Typisierung und Normung an das Institut für Bauwesen (IfB) der Deutschen Akademie der Wissenschaften, Berlin. 1948 „Wesen und Gestalt der Dinge“ kleines Bändchen mit Aufsätzen, erschienen bei Eduard Stichnote, Potsdam. Ab April 1948 Professor für industrielle Formgebung an der Hochschule für Bildende Künste, Berlin, berufen durch Karl Hofer. Entwicklung eines Kaffeegeschirrs für die Gastronomie zusammen mit seinen Schülern. Dieses sollte von der Staatlichen Porzellanmanufaktur produziert werden, es kam nicht dazu. Details übernahm Wagenfeld in sein Hotelgeschirr für die WMF, z. B. das Prinzip/Form des Sahnegießers. Ab April 1948 Vertrag mit der WMF. Künstlerischer Leiter bei WMF/Geislingen für einen zu gründenden Qualitätsbereich Glas und Metall. Publikationen: - Unter dem Titel „Wesen und Gestalt der Dinge um uns“ erschien 1948 bei Eduard Stichnote, Potsdam eine Sammlung von Aufsätzen, in denen er eine radikale Rückbesinnung auf das Qualitätsdenken forderte. Inhalt: „Über die Kunsterziehung in unserer Zeit“, 1948 „An den Rand geschrieben “, 1940 „Kleine Betrachtungen“, 1938 „Von alltäglichen Dingen“, 1947 „Berliner Porzellan 1938; Brief aus der Werkstatt“, 1946 „Glasfachsimpeleien“, 1937 „Über die Aufgaben der Glasindustrie – Aus einem Vortrag in Sheffield“, 1936 „Künstlerische Formprobleme der Industrie“, 1941 „Die Gegenwart in Architektur und Hansrat“, 1946 „Gestaltung des Hausrats“, 1947 „Industriewaren“, 1947 „Export als Kulturspiegel“, 1943. 1949 Das Pressglas hatte bei der OLG keine Priorität mehr, so versuchte Wagenfeld mit anderen Partnern seine Entwürfe zu produzieren. Die Sendlinger Optischen Glaswerke in Berlin bekamen eine Lizenz für das Kubus Glasgeschirr, den verbesserten Ascher „Corona“, einen Becher und das mehrteilige Geschirr „Berlin“. Wegen Lizenzstreitigkeiten wurde die Zusammenarbeit 1950 beendet. Aufgabe der Lehrtätigkeit in der HfBK, Berlin. Neuer Wohnsitz in Stuttgart. Ab April 1948 Vertrag mit der WMF. Künstlerischer Leiter bei WMF/Geislingen für einen zu gründenden Qualitätsbereich Glas und Metall. Referatsleiter für industrielle Formgebung im Württembergischen Landesgewerbeamt (LGA). Beratung von Einzelfirmen: u. a. Pott/Solingen. 1950 Seit längeren plante Wagenfeld ein Institut für Formgebung. In diesem Jahr ließ er seine Vorstellungen unter dem Titel „Institut für deutsche Standardform“ bei Hatje, Stuttgart drucken. Trotz der weit fortgeschrittenen Planungen kam die Gründung nicht zustande. (Wilhelm Wagenfeld: gestern, heute, morgen, Wilhelm Wagenfeld Stiftung, Bremen 1995, Seite 28) Aufgabe der Referentenstelle. Für die Sicherer'sche Apotheke in Heilbronn entwarf Wagenfeld zusammen mit Heinrich Löffelhardt Apothekerflaschen aus Glas. Die Gral Glaswerke produzierten die Flaschen ab 1955. 1951 Die großen Erwartungen die die WMF geweckt hatte, wurden nicht erfüllt. Entwürfe für Vasen, Besteck 3600, Pressgläser und Cromargan fanden nicht die nötige Anerkennung und wurden nur eingeschränkt produziert, nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen, die WMF befand sich in einer schwierigen Situation, Grundstoffe wie Metalle für die Produktion waren schwer zu beschaffen, außerdem entwickelte sich die Nachfrage erst allmählich, um Mitte der 50er Jahre richtig in Fahrt zu kommen. Gustav Hassenpflug bietet Wagenfeld eine Stelle als Lehrer in der Landeskunstschule Hamburg an. Wagenfeld lehnte ab. (Joppien, „Bauhaus in Hamburg“, S. 165). |

Bowleglas mit Untertasse, Service Bremen mit Schliff „Armorbach“ |

||||||

| Beratervertrag: Rosenthal Porzellan AG/Selb für Glas und Porzellan, bis 1953. Peill & Putzler/Düren, Entwicklung eines Leuchtenprogramms, bis 1958. Jupp Ernst gestaltete die Kataloge von Peill & Putzler. (Hrsg.: Beate Manske, Wilhelm Wagenfeld (1900 - 1990), Hatje Canz, Bremen 2000) Heinz Neuhaus Beleuchtungskörperfabrik GmbH/Neheim-Hüsten. Beratervertrag und Entwicklung der Wandleuchten Muschel, Piccola, Media und Magna. Berufung in den Rat für Formgebung. Mitglied im Arbeitskreis für industrielle Formgebung im Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Vorträge: - Wilhelm Wagenfeld Vortrag im Arbeitskreis für industrielle Formgebung: „Erfahrungen eines Formgestalters in der industriellen Arbeit.“ (TAPETENZEITUNG 1952, 2) |

Kaffeekanne, Service Gloriana für Rosenthal/Thomas |

||||||

Peill+Putzler Firmengelände in Düren 2007 |

|||||||

1953 Peill & Putzler erweiterte den Vertrag auch auf die Entwicklung von Kelchgläsern. Der Rat für Formgebung berief Wagenfeld in den Ausschuss „Erziehung und Ausbildung“. Wagenfeld initiierte das erste „Industriegespräch“ des Deutschen Werkbundes mit Philip Rosenthal. Publikationen: - Wilhelm Wagenfeld „Das Gebrauchsgerät und seine industrielle Formgebung“ gekürzter Wiederabdruck eines Vortrags vor dem schweiz. Werkbund. Zürich 5/1953 Werk, Jg. 40, 1953, Heft 12, S 407-413. 1954 Gründung der „Werkstatt Wagenfeld - Versuchs- und Entwicklungswerkstatt für Industriemodelle“ in der Breitlingstraße 35, Stuttgart. (Wilhelm Wagenfeld: gestern, heute, morgen, Wilhelm Wagenfeld Stiftung, Bremen 1995) Berater der Braun AG, Freundschaft mit Arthur und Erwin Braun, sowie Fritz Eichler. Vorträge: - 18.9.1954 Tagung des Bundes deutscher Kunsterzieher in der TH Darmstadt, Wagenfeld hielt einen Lichtbildervortrag über die Kunsterziehung in den Schulen, seine Gestaltungsphilosophie und die Zusammenarbeit mit Forschung und Industrie. Publikationen: - Prof. Wagenfeld über die Industrielle Formgebung“ Innendekoration/Architektur und Wohnform 1954/55, JG. 63, Fachliche Mitteilungen, Heft 1, S. 18-20. 1955 Zusammenarbeit mit Lindner/Bamberg bis 1970. W. Wagenfeld entwickelte ein umfangreiches Leuchtenprogramm. Entwicklung von Haushaltsgegenständen aus Kunststoff für Johannes Buchsteiner bis 1958. Es entstand das erste Bordgeschirr aus Kunststoff für die Lufthansa. |

|

||||||

| Beschlägeprogramm aus Leichtmetall für Otto Großsteinbeck/Velbert (OGRO) bis 1966. Öfen für die Vosswerke/Sarstedt bis 1957. Die Kofferschreibmaschine „ABC“ entstand für Koch's Adler/Bielefeld. Einladung als einziger Gestalter aus Deutschland zur internationalen Design Conference in Aspen Colorado, sein Vortragsthema: Licht. Mitglied im Verein Industrieform Essen. Austritt Wagenfelds aus dem Deutschen Werkbund, wegen restaurativer Tendenzen des Verbandes. Vorträge: - Wilhelm Wagenfeld „Licht“. International Design Conference in Aspen Colorado. |

Schreibmaschine „ABC“ |

||||||

| 1956 Vorträge: 14.1.1956 Vortrag zur Eröffnung der Ausstellung Industrielle Formgebung aus Italien und Deutschland vom 14.01. - 3. 3. 1956 im Stedelijk Museum Amsterdam. 1957 In diesem Jahr brachte Lindner farbige Fassungen für das Wagenfeld Leuchten Programm auf den Markt. Publikationen: - Wilhelm Wagenfeld „Industriemesse contra Museum“ Ausstellungskatalog „Ein Künstler in der Industrie“ Kunsthalle Mannheim, Mannheim 1957. Vorträge: - Wilhelm Wagenfeld: „Zweck und Sinn der künstlerischen Mitarbeit in Fabriken.“ 14. - 21. 9. 1957, Internationaler Kongreß für Formgebung, veranstaltet vom Rat für Formgebung, Darmstadt und Berlin. 1958 Professor Wagenfeld unterzeichnete einen Appel von Professoren „AN DIE BISCHÖFE UND PFARRER DER CHRISTLICHEN KIRCHEN IN DER BUNDESREPUBLIK“ gegen die atomare Aufrüstung der Bundesrepublik. (BLÄTTER FÜR DEUTSCHE UND INTERNATIONALE POLITIK, Heft 5, 1958) 1959 Brief von Prof. Gollwitzer, Stuttgart an den polnischen Aussenminister zum Vorschlag der Einrichtung einer atomwaffenfreien Zone in Mitteleuropa. Professor Wagenfeld unterzeichnete mit vielen anderen Hochschullehrern. (BLÄTTER FÜR DEUTSCHE UND INTERNATIONALE POLITIK, Heft 4, 1959) 1960 Publikationen: - Wilhelm Wagenfeld „Industrieerzeugnisse gestalten ist keine Hüllenmacherei“ Schweizerische Handelszeitung, 24.11.1960 Ausstellungen: Wanderausstellung im Kunst und Gewerbe Museum Zürich (7.10.-13.11.1960) (Bauen und Wohnen (CH), 1960, Heft 12) 1961 Ausstellungen: Ausstellung Amsterdam. Vorträge: im Februar besucht Hans-Werner Oppen Wagenfeld in Stuttgart. Verabredung eines Vortrags in Hamburg. - Wilhelm Wagenfeld „Künstlerische Mitarbeit in Fabriken.“ 11. - 13. 7. Seminar/Workshop an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg. |

Kippascher für WMF |

||||||

| 1962 Auszeichnungen: - Ehrenmitgliedschaft der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste, Stuttgart. Ausstellungen: Ausstellung Berlin. 1964 Auszeichnungen: Ehrensenator der TU Stuttgart. 1965 Auszeichnungen: Mitglied der Akademie der Künste, Berlin. Eine Ehrenurkunde auf der 1. Biennale „Industrielle Formgebung“ Ljubljana für seine WMF Entwürfe.

|

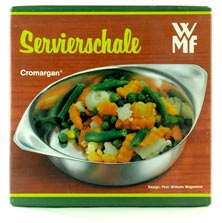

Servierschale für WMF 1964 |

||||||

| 1966 Kündigung des WMF Vertrags. 433 Professoren appellieren gegen die Notstandsgesetze der Erhard Regierung in einem offenen Brief an die Gewerkschaften, Professor Wagenfeld ist einer von ihnen. (Blätter für deutsche und internationale Politik, Heft 4, 1966) 1967 Publikationen: 1968 Auszeichnungen: - Berliner Kunstpreis. - Heinrich Tessenow-Medaille verliehen durch die TU Hannover. - Ehrengast der Villa Massimo in Rom. - Ehrenmitglied des Deutschen Werkbundes. 1969 Auszeichnungen: „Gute Form“ Bundespreis für Trinkservice Greif (Glashütte Peill & Putzler). |

Gläser aus der Serie Greif für Peill/Düren |

||||||

| 1970 Vertrag mit WMF. Das letzte Wagenfeld Leuchten Programm für Lindner entstand: „Systral“, Fassung und Glühlampe „Elroyal“ bildeten eine Einheit. 1972 Neue Entwürfe für Fürstenberg bis 1974. 1973 Das Israel Museum in Jerusalem eröffnete seine Designabteilung mit Wagenfeldentwürfen, die es auch in die ständige Sammlung aufnahm. 1978 Schließung der Werkstatt Wagenfeld. 1980 Tecnolumen begann die von Wagenfeld überarbeiteten Bauhausleuchten zu produzieren. 1981 Auszeichnungen: - Verleihung des Dr. ing. h. c. der Universität Stuttgart. 1982 Auszeichnungen: - „Gute Form“ Bundespreis für Bauhausleuchte. 1987 Publikationen: 2000 Ausstellungen:

2005 Ausstellungen: - „Wilhelm Wagenfeld und WMF“ Sammlung Heinz und Beate Scheiffele. 2010 Ausstellungen: - „Wilhelm Wagenfeld – Weiterwirken in die Zeit hinein“ Retrospektive zum 110. Geburtstag - Wilhelm Wagenfeld Austellung im Museum für Gestaltung Zürich bei Design+Design. 6. bis 7.11.2010. 2011 Ausstellungen: - „Wagenfeld und sein Wirken“ Ausstellung im Kunstkabinett der WMF Fischhalle, 29.11.2011 bis 3.3.2012. 2012 Ausstellungen: - „Wilhelm Wagenfeld – Der Mensch und sein Wirken“ Ausstellung im Kunstkabinett der WMF Fischhalle in Geislingen (Steige). 30.11.2011 bis 3.3.2012. - Wilhelm Wagenfeld: „Von Bremen in die Welt“ Kabinettausstellung, Reihe zeitgleich im Wilhelm Wagenfeld Haus Bremen. 16.11.2012 bis 3.2.2013.

2013 Ausstellungen: - „Wilhelm Wagenfeld: Vom Brauchen und Gebrauchen“ Ausstellung im Wilhelm Wagenfeld Haus Bremen, - 24.5.2013 - 29.9.2013 „Vom Stand der Dinge“. Ausstellung im Wilhelm Wagenfeld Haus. 2014 - „Wilhelm Wagenfeld: „Die Form ist nur Teil des Ganzen“ Ausstellung im Wilhelm Wagenfeld Haus Bremen. 23.5. - 28.9.2014. 2015 Ausstellungen:

2016 2019 Ausstellungen: - „Über den Augenblick hinaus“. Ausstellung im Glasmuseum in Weißwasser, 23.3. - 18.8.2019. 2021 Ausstellungen: |

Wandleuchte Systral mit Glühlampe Elroyal für Lindner 1970  Glühlampe Elroyal |

||||||